離婚に伴う財産分与の弁護士相談

離婚時の財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を1/2で分けることが基本です。

ところが、夫が「財産分与しない」と言って財産分与を拒否されたり、通帳を開示してくれなかったり、財産を隠されたりするなどトラブルになる場合があります。

離婚相手が経営者の場合、会社を守るために株式の財産分与を拒否してくる場合もあります。

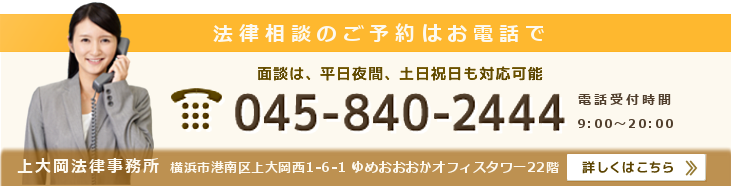

離婚時に財産分与でもめている場合は、横浜の上大岡法律事務所までご相談ください。

財産分与とは?

離婚するときに、配偶者の財産をお互いに分けることは、ご存知のことでしょう。

夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に分配することを「財産分与」といいます。離婚時の財産分与は民法で認められている権利です(民法768条)。

結婚して妻が専業主婦になり、夫のみが仕事をしている場合、夫が「預貯金や不動産はすべて、自分が働いて稼いだものだから、自分のものだ」と主張して妻に分与することを拒否する場合もあります。

しかし、婚姻中に取得したお金や不動産などは、どちらの名義であろうと夫婦の共有財産ですので、財産分与の対象になります。

離婚時に財産分与の対象となるもの

自分名義のものは自分一人のものだと考え、別居前に夫の預貯金口座からお金を引き出して自分名義の口座に移す方もいらっしゃいますが、夫婦どちらの名義であろうと、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

自分名義のものは自分一人のものだと考え、別居前に夫の預貯金口座からお金を引き出して自分名義の口座に移す方もいらっしゃいますが、夫婦どちらの名義であろうと、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

夫が将来もらうべき退職金も財産分与の対象となることがあります。

ただし、相手が財産を持っていることを証明できないと、財産分与を受けられなくなることもあります。

- ・預貯金

- ・株などの有価証券

- ・手持ちの現金、貴金属

- ・生命保険の解約返戻金

- ・退職金

- ・自動車などの動産

- ・不動産、高額な家財道具

- ・会社経営者が保有する自社の株式

- ・貸付金

- ・ペット

財産分与の対象とならない財産

結婚前に貯めていた預貯金や、結婚後に親兄弟から遺産として相続したものや贈与されたものは、特有財産といって、財産分与の対象にはなりません。

また、どちらかが会社の経営者である場合、夫婦二人で力を合わせて築き上げた会社であったとしても、会社名義の財産は分与の対象にはなりせん。

預貯金の注意点

ただし、結婚前に貯めていた預貯金と、結婚後に夫婦が協力して貯めた預貯金が混ざってしまっていて、区別することを証明できない場合は、包括的に財産分与の対象と扱われてしまうこともあります。

金融機関は、預貯金口座の過去の履歴を開示してくれますが、10年以上前の記録は保存されていない場合もあるので、なるべく古い通帳も保存しておいた方がいいでしょう。

離婚時の財産分与の割合

夫婦の共有財産は、離婚時に2分の1ずつ分け合うのが原則です。

ただし、夫婦の一方が特別の才能や努力によって、一般的な家庭よりも多額の収入を得ている場合に、特別の貢献があった者が2分の1よりも多く取得することが認められた裁判例もあります。

相手が経営者やプロスポーツ選手などの収入が多い人の場合の財産分与では、こういった裁判例を参考にできる場合もあります。

別居の際の注意点

相手が財産を持っていることを証明できないと、財産分与を受けられない場合があるので、別居する前に、相手方名義の預貯金口座の銀行名・支店名が分かるような書類を探しておくといいでしょう。

家を出た後では家に残っている書類を探しにくいですし、また、離婚を切り出した後は、相手も警戒して書類を隠してしまうこともあるからです。

ときどき「別居して10年以上です」という方のご相談もありますが、そのように長期間別居していると、別居後に相手が築いた財産の内容はほとんどわかりません。

相手方がへそくりをしている場合

相手方がへそくりをしている場合もあります。

相手に財産があることは、財産分与を請求する側が証明しなければなりません。

例えば、妻がコツコツとへそくり口座にお金を貯め、夫は妻名義の預金口座の銀行名も支店名もさっぱりわからない場合、タンスにお金をへそくりしていた場合、妻がへそくりの存在を認めない限り、夫は妻にへそくりについて財産分与の請求をすることはできません。

へそくりの財産分与については、「配偶者のへそくりの財産分与」をご参照ください。

離婚相手が経営者の場合の財産分与

相手方が経営する会社が結婚後に設立されたものである場合、原則として、会社の株式も財産分与の対象となります(結婚後に設立した会社であっても、出資金が特有財産から捻出された場合は、財産分与の対象とはなりません)。

分与の方法としては、株式そのものを分与するのではなく、会社の株式の価値を財産的に評価することになります。

一般的には、会社の貸借対照表上の純資産の価格が基準となります。

ただ、株式を現金化することは難しいので、純資産の金額がそのまま分与額になるのではなく、一定程度割り引かれることになります。

相手方の財産が不明な場合は調査嘱託を

なお、離婚調停や離婚訴訟などにおいて、相手方の預貯金の所在や金額等が不明な場合、「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という制度が活用できます。

裁判所に調査嘱託の申立をし、裁判所が認めてくれると、裁判所が金融機関に対して口座の有無等について照会を行ってくれます。

調査嘱託の詳細は、「離婚相手の預金額が分からない場合に使える調査嘱託とは?」をご覧ください。

横浜市港南区の財産分与の弁護士相談なら上大岡法律事務所

離婚の際の財産分与は、法律に基づいて行われるべきですが、相手が財産を隠している場合もあります。

弁護士に依頼することで、相手の財産を明らかにできる場合があります。

財産分与を拒否された場合は離婚調停

もし夫が、頑なに「財産分与しない」と言い張って拒否された場合は、裁判所に対して離婚調停を申し立て、その中で財産分与についても協議することができます。

離婚調停については、「調停離婚」をご覧ください。

相手が銀行口座を開示してくれない場合の調査嘱託については、「離婚相手の預金額が分からない場合に使える調査嘱託とは?」をご覧ください。

離婚後の財産分与請求調停

財産分与は離婚時に取り決めをすることが一般的ですが、離婚後に持ち越すこともあります。

離婚後,財産分与について当事者間の話し合いがまとまらない場合や、相手が財産分与を拒否してきて話し合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又 は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。

当弁護士事務所は、横浜市港南区にあります。最寄り駅は、上大岡駅です。駅ビルの22階にあるので、駅からのアクセスは良好です。

当弁護士事務所には、男性弁護士と女性弁護士が所属しておりますので、「男性だと話しづらいから女性弁護士がいい」「夫目線でアドバイスしてほしいから男性弁護士がいい」といったご要望にもお応えしております。

離婚時の財産分与に関する弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所までお電話ください。

最新トピックス・解決事例

-

解決事例2025/12/12

-

解決事例2025/11/07

-

解決事例2025/09/08

-

解決事例2024/07/24

-

解決事例2023/11/16

-

解決事例2023/09/17

-

解決事例2023/09/16

-

解決事例2023/07/25

-

解決事例2023/06/23

-

解決事例2020/03/04